西晋镇南将军刘弘密葬黄山头之谜

刘弘,字和季,沛国相人(今安徽),生于魏青龙四年(236年),卒于西晋永兴三年(306年),享年70岁。被封为一等爵宣成公,赐金印紫绶。历任荆州刺史,镇南将军,车骑大将军等职。

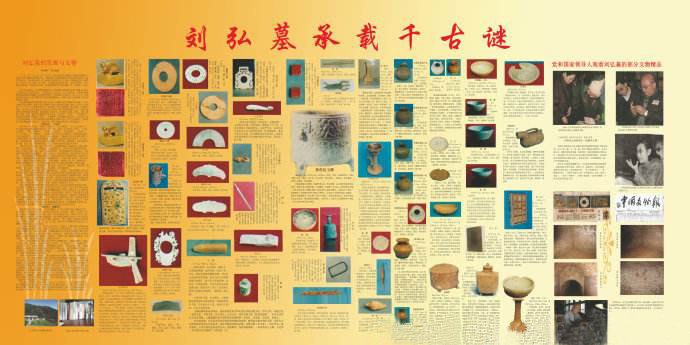

刘弘之墓位于湖南省安乡县黄山头镇,1991年被发现,出土的珍贵而精美的文物震惊了中国考古界,当年就被评为全国十大考古新发现之一。

而让人不解的是《晋书·刘弘传》上记载刘弘“卒于襄阳”,理应归葬故里,可为何却葬于距襄阳千里之外的安乡黄山头呢?

刘弘墓位于南禅湾晋墓群西侧

襄阳距今黄山头陆路直线距离800里以上,水路近2000里,若其子刘璠将其父灵柩潜行南运,棺木及众多随葬器,还有一帮亲属、家将、门人随行,一路越汉水、跨长江、过虎渡河,哪能千里密行?且刘弘卒于永兴三年八至九月,这时气温较高,怎堪尸臭沿路?

由此看来,卒于襄阳后千里南葬之说,是对《晋书》所记的削足适履,与理不合、与史不符。那问题又在哪里呢?

西晋神兽纹玉樽

西晋宣成公金印

西晋王朝,帝王荒淫昏庸,王室纷争骨肉相残,后宫、外戚专权登峰造极,兵刃相向,争权双方动辄灭门灭族,掘坟鞭尸、暴棺示众几成儿戏。争权诸王多与刘弘有仇,就连刘弘所效命、最后又执掌权柄的东海王司马越亦“甚衔之”。

而此时(306年前后)刘弘祖居地在死敌陈敏控制之下,所以,刘弘后人不能去冒锋镝之险,使之归葬故里。刘弘乃一代枭雄,一生东征西讨,杀人无数,必定有许多人欲杀之而后快。这样身处乱世的他既不能归葬故里,也不敢公开下葬,只好采取秘葬的办法。

据《晋书·张昌传》记载,永安二年(303年)冬刘弘受命以“使持节,南蛮校尉,荆州刺史”身份领兵镇压张昌叛乱,最初战况很不顺利:驻地宛城被围攻、前将军赵骧大败、平南将军羊伊被杀、襄阳被攻破、新野王司马歆被杀、被迫“退屯梁”。刘弘为远离洛阳、邺城危险的政治旋涡,免除新野王被杀之责,就近指挥围剿张昌,在被加封“镇南将军、都督荆州诸军事、余官如故”后,将远离襄阳的南平郡作为新的大将军行辕。

西晋武帝太康元年(280年)灭吴后,取“平南”之意分南郡长江以南诸县而设置的南平郡,其郡治就是作唐城。作唐城是楚南巨镇,《水经注》上有明确记载,就在今黄山之东南部(如今在黄山头东南部的安乡县安全乡槐树村肖家山保存有作唐城遗址),水陆交通便利,经济发达,有米谷粮秣的运输线路,非常适合刘大将军驻扎,既利于就近指挥,又有江南充足粮秣军需供应。

刘弘驻扎南平郡的作唐城,自然,黄山头也就与其最后军旅生涯密不可分。黄山头虽非雄峰大山,但在河湖密布的平原,高265米的黄山却具有北饮长江、南襟洞庭、千里平野、一山独秀的特殊地理优势。刘弘于军旅中猝然去逝后,不能归葬故里,只能就近秘葬,这里成为一代英豪人生的最后归宿。

至于为何《晋书》记载会刘弘卒于襄阳,可能与刘璠有关。刘弘生前虽位居一品,功高盖世,但在王室骨肉相残的西晋王朝却并非幸事,他是内不容于权臣,外为叛党仇雠,刘璠也没有能力和地位控制荆州,为了免除死后受辱,刘璠迅速密葬其父,并“不封不树”,当朝廷追赠爵位时,刘弘早已被秘葬于生前征战过的黄山头。

房玄龄、上官仪等人修撰《晋史》时,或仅凭臆测,或见到刘璠的奏疏来记录,造成误解。

可见,《晋书·刘弘传》真的将刘弘卒地弄错了!也正因这一错误,刘弘墓才没有被历代的“摸金校尉”们光顾,得以保存至今,真乃将军之幸、盛世之幸。

(文:龙朝彬)